„Christus am Kreuz“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

今年の復活祭は4月12日だが、復活祭が近づくと2000年に池袋の芸術劇場で聴いた聖トーマス教会合唱団とゲヴァントハウス管のマタイ受難曲を思い出す。この年の復活祭は4月23日だったが、この3月の公演は没後250年のバッハイヤー前半を飾る実に印象深いものであった。

10. März 2000 | 18.30 Uhr | 東京芸術劇場 大ホール

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig

Georg Christoph Biller

Kirsten Drope (Sopran)

Susanne Krumbiegel (Alt)

Peter Schreier (Tenor-Evangelist)

Martin Petzold (Tenor)

Matthias Weichert (Bass-Christus)

Gotthold Schwarz (Bass)

Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244b

マタイといえば、例によって私も禁欲的且つ厳格、烈々たる気迫と緊張感がみなぎるリヒターの旧盤で親しんできた口だから、バッハから16代目のトーマスカントル、ゲオルク・クリストフ・ビラーの指揮する少年合唱の清新で溌剌とした演奏はことのほか印象的であったのだが、実はそれ以上に40年以上の時を経てなお通底する、借り物ではない自身の血肉となった「祈り」に感じ入ったのである。

バッハ以来の伝統の力とは安易には言うまい。

„Das Abendmal“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

壁が崩れて10年余り、西に併呑される形で統一がなってからも9年余りが経って、それなりに今時の少年や若者らしく見えるようになったThomanerchorの一人一人の少年の有り様にうかがわれたのは、伝統を継承する自負や使命感といったものものしく大上段に構えた、もったいぶったものでは最早なかった。

„Christus auf dem Ölberg“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

そこにあったのはむしろ、キリストの受難と復活の物語が、幼い頃から慣れ親しんだままに自分たちの物語となっているという動かしがたい気配で、それはもっと日常的で、普段の生活の中に溶け込んで彼ら自身を当たり前に内から支えている馴染みのものと見えた。

„Christi Gefnangennahme“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

だが、その馴染みのものがものすごかったのである。

„Christus vor Kaiphas“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

最初は特にそうとも見えなかった。日本で言えば小学生から高校生の少年達の入場は(特に上級生などは)若者らしい自意識と反抗心もチラつく、少しふてたような様子だったのだが、いざ先輩でもあるビラーが現れ指揮棒が構えられると、まさにその瞬間、一気に豹変したのである。

„Die Dornenkrönung“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

上級生から下級生まで、それはもうしゃかりきといっていいほどの凄まじい集中力で歌い始めたのだ。冒頭の合唱は確かにああいう曲であるから、大抵一気に受難の世界に入り込むわけだが、その入り方がすごかった。

聴いているとあちこちからシュッシュ、シュッシュと蒸気機関車さながらスチーム音のような破裂音が聞こえてくる。何事かと思えば、何あろう彼らの発する強力な歯擦音なのであった。

„Die Kreuztragung“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

ドイツ語で特徴的なのは口蓋音と歯擦音であるわけだが、あれほどの歯擦音はそれまで聞いたことがなかった。各声部の少年達が揃って皆フィッシャー=ディースカウばりに(と言ってもわざとらしさはなく全く当然、自然に)鋭い歯擦音を響かせるのである。これは冒頭から強烈であり、また或る意味見事だった。

„Die Kreuzigung“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

要所要所に打ち込まれるハーケンのように、この歯擦音がリズムとフレージングにメリハリをもたらし、歌詞に内的な真実味と気迫を加えていくのだ。このような感覚は実にドイツ語を母国語とする団体ならではと言わなければなるまい。歯擦音そのものは真似られても、アクセントやフレージングと不可分に結びついて、そのまま演奏の内実となって活かされていくというふうにするのは、外国の団体にはまずできない。

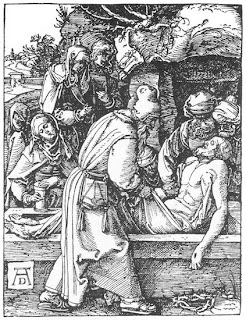

„Die Grablegung“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

私はオープニングからすっかり感心してしまった。

その後はもう最後まで一気に聴いてしまったという感じであった。福音史家は円熟のシュライヤーで悪かろうはずもなく、バッハの語法に通暁したゲヴァントハウスのオケも燻し銀の音色で万全に支える。ソプラノは清潔な歌いぶりで美形だったし、アルトは実に誠実な歌いぶりで例のペトロの否認の後のアリア(Nr.39 Aria : Erbarme dich, mein Gott, /Um meiner Zähren willen!)などはことのほか感動的だった。珍しい初期稿での演奏であったが(「来たれ、甘き十字架よ」のところではヴィオラ・ダ・ガンバではなく、テオルボが使われていた)、ビラーの解釈は古楽流のアプローチも取り入れたなかなかに現代的なもので、先代のハンス・ヨアヒム・ロッチュの延長線上に伝統と最近の研究成果を無理なく総合したバランスのいいものであった。勢いもあり聴きやすかったし、何よりも少年たちをよく導いていた。トーマスカントルは少年合唱団のよき教師でなくてもならないのだ。 私はちょっと『飛ぶ教室』(Erich Kästner:Das fliegende Klassenzimmer)の正義さんことベーク先生(Dr. Johann Bökh : „Justus“)を思い出した。

その後はもう最後まで一気に聴いてしまったという感じであった。福音史家は円熟のシュライヤーで悪かろうはずもなく、バッハの語法に通暁したゲヴァントハウスのオケも燻し銀の音色で万全に支える。ソプラノは清潔な歌いぶりで美形だったし、アルトは実に誠実な歌いぶりで例のペトロの否認の後のアリア(Nr.39 Aria : Erbarme dich, mein Gott, /Um meiner Zähren willen!)などはことのほか感動的だった。珍しい初期稿での演奏であったが(「来たれ、甘き十字架よ」のところではヴィオラ・ダ・ガンバではなく、テオルボが使われていた)、ビラーの解釈は古楽流のアプローチも取り入れたなかなかに現代的なもので、先代のハンス・ヨアヒム・ロッチュの延長線上に伝統と最近の研究成果を無理なく総合したバランスのいいものであった。勢いもあり聴きやすかったし、何よりも少年たちをよく導いていた。トーマスカントルは少年合唱団のよき教師でなくてもならないのだ。 私はちょっと『飛ぶ教室』(Erich Kästner:Das fliegende Klassenzimmer)の正義さんことベーク先生(Dr. Johann Bökh : „Justus“)を思い出した。トーマス教会合唱団の様子を見てつくづく思ったものだ。思想でも精神でも、それを空気や水や光のように、それそのものの内に、それによって生きるのでなければ本物ではないと。そして、すっかり彼らの血肉となっていて、彼ら自身が意識することは殊更なくても、見ている者にいかにもと感じ入らせた当のもの、それは見たところ本来古典語ギムナジウムであるトーマス校の隅々まで染み渡っているドイツ的なキリスト教精神というものであるようだと。

„Die Auferstehung“ Die kleine (Holzschnitt-)Passion (Albrecht Dürer)

この時もまたいつもの友人と聴きにいったのだったが、その帰り道、例のごとくビールを傾けながら我々は次のようなことを話したものだ。我々が聴いたものはただの祈りではない、ドイツの祈りであったろうと。また、真にローカルなものこそ、逆に対話と理解をはぐくむのではなかろうかと。そして、人類という抽象的なお題目ではない、まさに自分たちの祈りを祈ることができることこそ基本なのではあるまいかと。

そこまで話して、我々はちょっぴり彼らがうらやましくなったのである。